央媒看新城 不让一个人在致富路上掉队

编者按:从巍峨山脉到广袤草原,从葱郁森林到沃野良田,从清澈湖泊到连绵沙海,辽阔而充满活力的内蒙古大地,正以昂扬的姿态书写着高质量发展的壮丽篇章。为全面、系统、深入地展现内蒙古自治区在新时代的发展潜力,凝聚全区各族人民的发展共识与进取精神,中央广播电视总台央广网内蒙古频道现推出大型系列主题报道《奋进内蒙古·发展有底气》,向全国乃至全球展示内蒙古在建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”中闯新路、挑大梁、当先锋的干事创业精神,彰显内蒙古锚定“十五五”、奋进谱新篇的强大底气与坚定信心。

晨光漫过巍巍大青山,洒向敕勒川草原。草原腹地的甲兰板村开始忙碌起来,准备迎接一天的游客接待;不远处,水磨村的登山爱好者络绎不绝,山腰的步道上,登山者向“会当凌绝顶 一览众山小”美好体验发出挑战。

新城区水磨村航拍图

“每一次回到家乡,都能看到不一样的风景,体验不一样文化场景。”在外地上学的大四学生刘芷萱感慨道,“暑期和家人行走在呼和浩特大青山生态长廊上,感觉所有美好均触手可及。”

“十四五”以来,内蒙古呼和浩特市新城区立足山水资源禀赋,坚持“依山就势、因村施策”,以农文旅融合发展为突破口,打造了一个又一个农文旅融合的乡村样板。继恼包村实现从“网红”到“长红”的跨越后,甲兰板村与水磨村如两颗璀璨明珠,在乡村振兴的道路上熠熠生辉,共同擦亮了新城区农文旅融合高质量发展的亮丽名片。

甲兰板村:用艺术唤醒乡土文化

甲兰板村坐落于呼和浩特市大青山脚下。曾经,这里产业结构单一,闲置院落杂草丛生,发展陷入瓶颈。如今,该村创新探索“文化搭台+旅游唱戏+产业振兴”发展路径,走出了一条生态保护与经济发展相得益彰的绿富同兴之路。

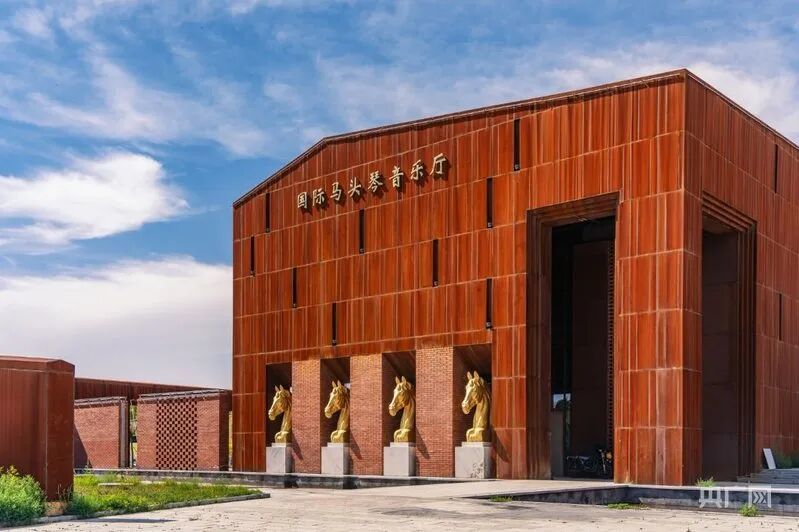

甲兰板村的国家马头琴音乐厅

走进甲兰板村,马头琴国际音乐厅静静矗立村中,与敕勒川礼物文创店、文艺广场、大地艺宿等业态串珠成链,构成了沉浸式文旅体验区。谁也不曾想到,这个昔日荒废的院落,如今变成了让游客驻足流连的“草原文化会客厅”。最重要的是,这里的每一处空间都浸润着乡土文化与现代艺术交融的韵味。

变革的背后,是发展模式的深层创新。“十四五”以来,在上级部门的支持下,该村投入1500万元,将闲置院落改造为综合性研学基地,让沉睡的资产焕发新生机。更令人称道的是,“南果北种”这一看似遥不可及的设想,在甲兰板村变为现实。

2024年春,内蒙古泽岳农业科技公司的果园在村边落地生根。公司负责人岳国强望着前方的敕勒川草原,信心满满地说:“内蒙古光照充足、昼夜温差大、土壤肥沃,结出的果子品质上乘。我们种植了苹果、桃、葡萄,后期还将引入樱桃、桑葚、杏、李子、软籽猕猴桃等品种。依托紧邻景区的地理优势,游客就是我们未来的核心客源,果园也能为草原引来更多游人。”

甲兰板的果园

在收益分配上,甲兰板村开创了“共富机制”,明确收益由村民与村集体共享:一半用于村民入股分红,一半投入基础设施建设与人居环境提升。“不让一人在致富路上掉队”不再是一句口号,而是实实在在的行动。村里为低收入家庭、残疾人士和脱贫户量身提供了20多个就业岗位,让乡村振兴的成果惠泽每一户困难家庭。

乡村振兴的春风,也唤回了远方游子。王志强曾辗转广东等地打拼,2021年,他毅然选择回归故里,在敕勒川草原经营起一家旅拍小店。2024年,他的小店营业额已达60万元。

谈及村子里的发展变化,甲兰板村党总支书记韩文君难掩自豪,他说:“从2021年起,我们打造马头琴产业园、研学基地,一年接待中小学生五万人次,村集体经济真正实现了从零到一的突破。”据他介绍,如今村里的苹果园、敕勒川草原停车场、民宿、旅拍等项目,每年能为村集体带来超百万元收入。

水磨村:美了乡村 富了乡亲

沿101省道向北前行,白墙青瓦的水磨村在叠翠山色中若隐若现。一幢幢民居鳞次栉比、整齐有序,村头树木摇曳、小河潺潺。从大青山国家登山健身步道尽兴归来的游客,在农家乐品尝特色美食,感受这里古色古香的乡村景致。

很多村民住进了白墙青瓦的小二楼

新城区保合少镇水磨村位于呼和浩特市大青山脚下。从曾经贫穷落后的小山村到如今环境优美、文明和谐的富裕村,水磨村走出了一条“生态+文旅”的乡村振兴特色之路。

在村民们的记忆里,昔日的村子不仅出行不便,偏僻的山村严重制约了村民的发展。2012年启动的新农村建设,彻底改写了水磨村的命运。到2015年,167栋独栋小楼拔地而起,八成村民喜迁新居,居住环境实现质的飞跃。

与此同时,水磨村深挖自身资源禀赋,依托大青山国家登山健身步道和红色文化资源,推动原生态旅游健身与景观农业观光向纵深发展。村里修缮了人民公社大院、供销社等承载历史记忆的建筑,建成红色文化研学基地;对赵长城遗址、虎头瀑布等历史自然景观进行保护性开发;升级改造大青山国家登山健身步道配套建设夜游照明系统,让“白天观景、夜间休闲”成为可能。

村民将住宅改成了民宿

依托得天独厚的生态优势和鲜明的文化特色,水磨村确立了“生态治理+农文旅融合”的核心发展战略,通过土地流转、产业重构、文化活化三大举措,着力培育特色产业,拓宽村民致富门路。

“以前守着几亩薄田,一年到头也就挣几千块钱。”村民刘桂兰曾是村里的贫困户,如今她的生活发生了翻天覆地的变化,“现在我在村里的农家乐当服务员,一个月能挣3000多元,家里的院子租给合作社开办民宿,一年还有两万元租金,日子越过越有奔头。”刘桂兰的生活变迁,正是水磨村产业振兴的生动缩影。

在村中一处雅致院落里,茶空间主理人汉文正为客人斟茶。回忆当初来村里的决定,她说:“当时看中水磨村是周边唯一一个有山有水、生活便利的地方,恰逢政府支持新农村建设、开展招商引资,就果断来了。”

如今,她将三处院子用作民宿经营,许多城里的游客慕名而来,住民宿、品农家美食、喝茶聊天,畅享“悠然见青山”的惬意。

夜晚的水磨村掩映在璀璨灯光中

随着大青山前坡生态修复工程的持续推进,水磨村锚定“生态强村、旅游富民”的发展目标。据村党委书记白银焕介绍,2020年村“两委”换届后,村里成立了农业合作社,在三千多亩闲置土地上种植莜麦和菜籽,全程采用无公害种植模式,不使用化肥农药,产品深受市场青睐,销路畅通。预计2025年农业合作社营收将达500万元,可实现净利润140万元。

甲兰板村的琴声诉说着艺术与乡土的深情相拥,水磨村的步道跃动着绿水青山间的勃勃生机。呼和浩特市新城区的乡村振兴实践,蕴藏着朴素而深刻的发展智慧,彰显了内蒙古在推进共同富裕道路上的坚定担当。今年年初,呼和浩特市新城区成功入选第二批全国文化产业赋能乡村振兴试点名单,这既是对过去发展成绩的充分认可,更是对未来发展的殷切期许。

政务微博

政务微博

呼和浩特发布

呼和浩特发布

政务公开微信

政务公开微信